Occupare le fabbriche, come prospettato giorni fa dal segretario nazionale della FIOM? La manifestazione del 25 ottobre potrebbe essere un punto di partenza. Sarebbe, da un lato, una risposta forte a una politica che non contempla alcuna soluzione credibile per sostenere sia l’occupazione generale che quella delle aziende in via di dismissione. Dall’altro, gli impianti occupati potrebbero diventare un punto di riferimento per aggregare le tante forze disperse nei territori che si oppongono alla devastazione dell’occupazione, dei redditi, dell’ambiente, della scuola, dei beni comuni, dei servizi pubblici, della convivenza civile; di tutte le cose a cui ci obbligano a rinunciare i vincoli europei che Renzi ci impone.

Molte delle imprese medio-grandi in crisi sono il frutto di quegli investimenti esteri che per il Governo dovrebbero far “ripartire” l’Italia e che invece si sono rivelati e si stanno rivelando la fossa dell’apparato produttivo e dell’occupazione del paese: basta ricordare, accanto a quello della AST di Terni, nomi come Alcoa, Sevestal, Jabil, Nokia, Alstom, Maflow e, prossimamente, Ilva (dato che chi la comprerà lo farà solo per mettere i piedi in Europa, acquisirne il mercato e abbandonarla al destino che le è stato assegnato fin da quando ai Riva è stata data mano libera per spremere uomini, impianti e città fino al loro totale esaurimento. E la Fiat (ora FCA) non è da meno.

Ma poi? Bisogna dirsi e dire chiaramente che senza un cambiamento radicale del quadro politico ed economico attuale, italiano ed europeo, le lotte, sia quelle condotte in forma “blanda” (con scioperi scadenzati) che quelle che adottano forme “dure” come l’occupazione, non hanno sbocchi. Nessuno convincerà mai una multinazionale che ha deciso di smantellare un impianto perché le conviene a rinunciare ai propri progetti: al massimo ne procrastinerà le scadenze in cambio di un finanziamento pubblico e/o della rinuncia a diritti e quote di salario delle maestranze, per poi portare a termine con più calma i suoi progetti di delocalizzazione. Meno che mai ci si può aspettare qualcosa dalla ricerca di un nuovo padrone (che è la “politica industriale” del praticata dal Ministero dello Sviluppo Economico). Se non conveniva a uno non conviene neanche all’altro, se non per lucrare qualche ulteriore beneficio dalle finanze pubbliche: basta pensare alla farsa della riconversione della Fiat di Termini Imerese…

Ma non è nemmeno possibile che siano le maestranze, operai e tecnici, a prendere in mano le sorti di un’azienda in via di dismissione: in un’economia globalizzata, non ne avrebbero la forza. E lo sanno. A meno che al loro fianco si schieri un’intera comunità, a partire dalle maestranze delle aziende vicine o connesse, dai governi locali (sindaci e Regioni), dall’associazionismo civico e ambientale del territorio, dalle Università e dai centri di ricerca, ecc. Tutti insieme a costituire l’embrione di una nuova governance, democratica e partecipata, non più solo aziendale, ma “territoriale”. Occorre cioè cercare nel tessuto sociale le forze e le risorse che i protagonisti della globalizzazione stanno ritirando dai territori e dalle comunità locali; e in nuovi accordi con le imprese fornitrici e utilizzatrici, programmati e non affidati solo al mercato, gli sbocchi alternativi su cui costruire il progetto di una conversione ecologica di processi e prodotti. Progetti del genere, anche solo per arrivare alla definizione di una piattaforma di rivendicazioni organiche e condivise, non si improvvisano.

Ma per chi vede nella conversione ecologica delle produzioni, dei consumi e dei servizi pubblici una via obbligata per salvare presente e futuro – e i dirigenti della FIOM, a partire da Landini, si sono espressi più volte in tal senso – è ora di passare dalle parole ai fatti. Non si può delegare al Governo, e a una politica industriale inesistente, di cui manca ormai persino il concetto, un compito che può nascere solo da una profonda convinzione personale, da un impegno diretto e dalla pratica dell’obiettivo. Per dare senso alle lotte e ai conflitti occorre mettersi all’opera: convocare, in una versione aggiornata di quelle che una volta si chiamavano conferenze di produzione, i potenziali interlocutori, singoli, associati e istituzionali (intelligenze e competenze disperse sul territorio non mancano certo) e cominciare a vagliare e a concretizzare le ipotesi in campo.

Utopia? Nostalgia comunitaria? Localismo reazionario? Ma guardiamoci intorno! Quanto pensiamo che possano durare l’attuale assetto dell’Europa e delle sue politiche, rimandando di giorno in giorno una resa dei conti con lo sfascio ambientale, sociale ed economico che stanno producendo? Abbiamo ormai la guerra in casa: in Medio Oriente, in Libia, in Ucraina, accanto e dentro il nostro continente; e abbiamo milioni di profughi che premono ai suoi confini. Dell’una e degli altri non ci libereremo facilmente. Innanzitutto, perché più che di guerre si tratta di uno stato permanente di belligeranza armata e sanguinaria, prodotto di politiche che l’Europa ha perseguito per decenni, senza mai assumersi la responsabilità di cercare una soluzione. E perché respingere quei profughi dalla “fortezza Europa” sarà sempre più difficile, costoso, inefficace e criminale (un crimine contro l’umanità: un’altra guerra). Mentre se accolta e sostenuta, quell’umanità dolente, sempre più simile a molti di noi, ormai “profughi in patria”, potrebbe rivelarsi una solida base per costruire la pace nei loro paesi di origine; e rapporti consolidati con chi è rimasto ad aspettarli; e un’alternativa di governo pacifica e democratica al caos che è già qui tra noi.

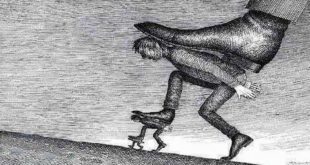

Poi, abbiamo (i nostri governi hanno) promosso e accettato politiche di resa incondizionata alla finanza mondiale e alla perpetuazione del suo potere sulla vita di Stati, Governi, imprese, comunità e territori. Una resa che non prevede vie di uscita consensuali perché in ogni momento chi ha in mano i cordoni della borsa ha la possibilità di strangolare e disseccare le basi stesse della nostra sussistenza; a meno di una rottura radicale con le “regole” del gioco.

Guardiamo alla Grecia, che è il nostro futuro, se non già il nostro presente in molte aree del paese, a partire dal Mezzogiorno. E’ come un paese distrutto dalla guerra: quella guerra senza armi con cui la finanza globale conduce la “sua” lotta di classe. Altro che ripresa! Basta che si prospetti un cambio radicale degli assetti politici e subito la finanza mondiale, che ha ormai trasferito su Stati membri e sulla BCE gli oneri delle sue speculazioni dissennate, torni a mordere, mettendo in forse i finti equilibri di uno scenario di crescita che non ha più fondamento. E per quanti anni pensiamo che l’euro, così com’è, possa ancora durare? Sia che si arrivi al suo dissolvimento per l’improbabile uscita volontaria di uno Stato dopo l’altro (il ritorno alle valute nazionali), illudendosi di ritrovare così una sovranità ormai perduta, sia che si subisca lo stesso esito per l’incapacità dell’establishment politico-finanziario di mantenere in piedi quegli equilibri, in entrambi i casi, senza una svolta politica radicale, quello che ci aspetta non è un nuovo ordine continentale, ma un caos diffuso e tragico.

Un caos che farà venir meno per sempre la possibilità di credere e far credere che con un aggiustamento di bilancio qui, una stretta ai diritti di lavoratori e cittadini là, un taglio agli istituti sociali costruiti in un secolo e mezzo di lotte del movimento operaio (scuola, sanità, pensioni, servizi pubblici, governo del territorio) tutto possa tornare “in ordine“. O addirittura rimettersi in marcia; “come prima”. No. Oggi guardare al futuro vuol dire progettare, attraverso conflitto e partecipazione, un assetto sociale completamente diverso: che certo riguarda l’intero paese, e l’Europa tutta, e il resto del mondo; ma che trova le forze per essere prima concepito, poi rivendicato ed infine promosso o imposto, solo nell’iniziativa nei territori: casa per casa, strada per strada, azienda per azienda, Comune per Comune; insieme a tutto ciò che di positivo ogni comunità può offrire in termini di beni comuni. C’è tanto da fare e tanto da riconvertire: a partire dall’assetto del territorio, che non possiamo più lasciare in mano a coloro che ci governano, perché lo trattano come un mulo da carico, ricoprendolo di tunnel, autostrade, cemento, Grandi Opere e Grandi Eventi che lo sfibrano; per poi farci ritrovare tutti a bagno e ricoperti di fango da una natura che si ribella a questo scempio. C’è un lavorio di ripensamento radicale del nostro futuro su cui tutti gli uomini e le donne di buona volontà devono cominciare a cimentarsi nella concretezza delle situazioni, ognuna diversa dall’altra. Una fabbrica occupata, un Municipio occupato, molte aziende occupate potrebbero diventare la sede di questi ripensamenti, molto più efficaci di tanti inefficienti uffici studi.

di Guido Viale

Fonte: Il Manifesto

ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.

ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.