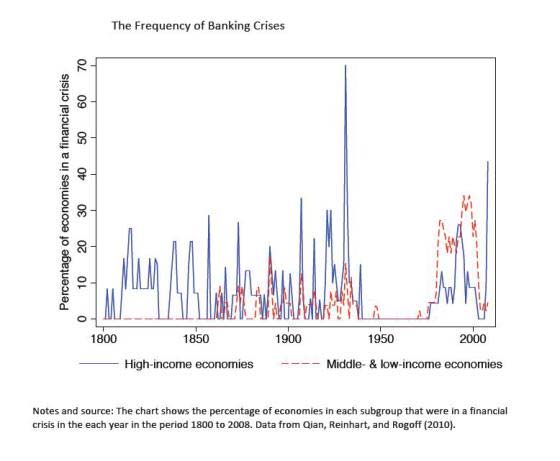

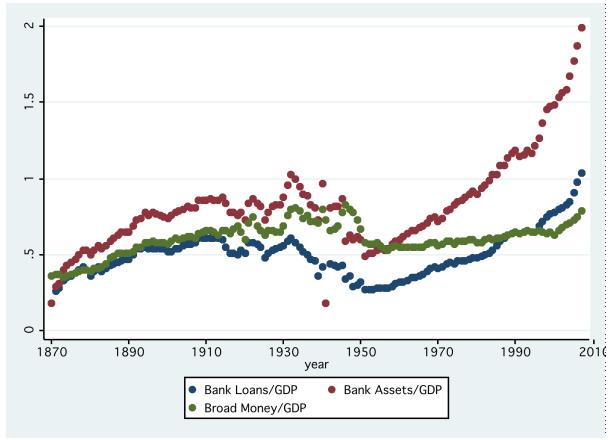

Su questo blog abbiamo parlato spesso di politica monetaria. In particolare, abbiamo visto come in seguito alla Grande Depressione degli anni trenta ci sia stato un fondamentale cambio di paradigma in fatto di politica monetaria e fiscale, incentrato sull’uso di politiche monetarie espansive (finalizzate a un’aggressiva espansione della base monetaria) e politiche fiscali anti-cicliche (massicci investimenti pubblici, ecc.) per combattere crisi e recessioni. Questo fu il frutto in buona parte di una vittoriosa battaglia ideologica da parte di Keynes e altri contro i cosiddetti monetaristi della “scuola austriaca” (che invece accusavano proprio le banche centrali di aver causato la Grande Depressione per mezzo di un’eccessiva espansione del credito, e teorizzavano un approccio alla crisi), ma ciò che rese questo nuovo approccio tecnicamente possibile fu il passaggio epocale, all’inizio degli anni Trenta, dal gold standard (in cui la quantità di moneta in circolazione era necessariamente vincolata dall’ammontare totale di oro) a un regime monetario sempre più fiat (ovvero non coperto da riserve di materiali preziosi), in cui la moneta era libera di espandersi in misura virtualmente infinita. Questo conferì alle banche centrali un potere di intervento nei sistemi monetari che non avevano mai avuto prima. Ovviamente, questo poneva dei rischi: l’implicita garanzia di salvataggio offerta dalle banche centrali agli istituti finanziari in caso di crisi avrebbe potuto generare comportamenti ancora più irresponsabili di quelli che avevano causato la crisi del ’29 (un problema noto in economia come “moral hazard”). Per evitare che questo accadesse, i governi istituirono (negli anni trenta e quaranta negli USA sotto Roosevelt, e dopo la guerra anche nel resto dell’Occidente) un quadro regolatorio molto ferreo, che includeva: limiti alla capacità delle singole banche di contrarre debiti, la separazione tra banche commerciali e banche d’investimento (negli USA), controlli sui movimenti di capitale (che, tra le altre cose, “costringevano” le banche ad acquistare titoli pubblici nazionali, ai tassi di interesse stabiliti dalle banche centrali), ecc. L’obiettivo era duplice: limitare i rischi sistemici e l’instabilità del settore finanziario, e per certi versi assoggettare gli interessi di quest’ultimo a quelli degli stati (basti pensare all’uso dell’inflazione per ridurre il valore reale dei debiti pubblici). Non a caso si parla di “repressione finanziaria”. Può sembrare tutto molto draconiano (e ovviamente i liberisti amano dipingerlo come tale). Ma è utile ricordare che non solo questo periodo – 1940-settanta, che non a caso viene chiamato “età dell’oro del capitalismo” – è stato uno dei periodi di maggiore crescita economica e progresso sociale nella storia dell’umanità; è stato anche l’unico periodo nella storia del capitalismo a essere praticamente immune da crisi finanziarie, come dimostra la Figura 1.

Figura 1: Le crisi finanziarie nella storia, 1800-2008

Fonte: Keynes Blog.

Fonte: Keynes Blog.

A partire dagli anni settanta, poi, le crisi sono cominciate a riesplodere con crescente frequenza. Questo è stato il risultato diretto del processo di liberalizzazione e deregolamentazione finanziaria che ha eliminato gran parte delle barriere istituite nel dopoguerra proprio per evitare l’insorgere di crisi come quella del 2008 (per chi avesse dei dubbi in merito, consigliamo questo studio di Stiglitz e altri).

Nonostante questo, anche oggi – esattamente come negli anni trenta – molti economisti di tradizione liberista imputano la crisi finanziaria alle politiche “troppo espansive”perseguite dalla Federal Reserve (e, secondo alcuni, anche dalla Bce) negli anni precedenti alla crisi del 200. Secondo questa tesi, le banche centrali avrebbero deliberatamente tenuto i tassi di interesse più bassi del dovuto per promuovere la crescita economica e l’occupazione (come se questa fosse una cosa sbagliata, se anche fosse vero), trascurando l’inflazione degliasset finanziari e contribuendo così alle varie bolle immobiliari negli USA e in Europa. Sempre secondo questa tesi, le banche centrali – e in particolare la Fed – starebbero ripetendo oggi lo stesso errore, “drogando” il mercato con enormi iniezioni di denaro creato dal nulla per mezzo delle operazioni di quantitative easing, ponendo così le basi della prossima crisi economica.

Oggi come ieri, però, questi economisti hanno torto (anche se non per i motivi che uno potrebbe credere). Le ragioni sono in parte ideologiche, nel senso che gli economisti della scuola liberista-monetarista considerano negativo (a torto) qualunque intervento dello stato in economia. Ma perlopiù sono concettuali, nel senso che le loro teorie si basano su una visione fallace della moneta, e in particolare del rapporto tra politica monetaria e credito.

Partiamo dal primo punto: la moneta (o, se preferite, il denaro). Molta gente, quando pensa al denaro che è in circolazione, pensa alle monete e alle banconote che ha nel portafoglio. Ed è comprensibile, visto che l’unico rapporto concreto che abbiamo col denaro lo abbiamo attraverso il contante. Ma oggi il contante – che solo le banche centrali hanno il diritto di creare “dal nulla” – rappresenta una piccolissima frazione del denaro in circolazione. Un’altra piccola parte è rappresentata dalle riserve che le banche commerciali tengono in dei conti speciali presso le banche centrali, e che usano per effettuare pagamenti tra una banca e l’altra. Le riserve, come il contante, possono essere create (sempre “dal nulla”) solo dalle banche centrali. Nella maggior parte dei paesi queste ultime richiedono alle banche commerciali una riserva obbligatoria minima (una frazione dei depositi), che nell’eurozona ammonta all’1 per cento. Il contante e le riserve insieme formano la cosiddettabase monetaria (o moneta legale). Il resto – sarebbe a dire, la stragrande maggioranza – del denaro in circolazione è rappresentato dalla cosiddetta broad money, detta anche M3, che include la base monetaria più i depositi bancari. Nell’eurozona questa ammonta al 91 per cento di tutta la massa monetaria, come si può vedere nella Figura 2.

Figura 2: La massa monetaria nell’eurozona

Fonte: BCE e Steve H. Hanke.

Fin qui non abbiamo detto nulla di particolarmente controverso. Quando parliamo delrapporto che intercorre tra base monetaria e moneta bancaria – e tra depositi e prestiti –, però, le cose cominciano a farsi interessanti. In ambito mainstream è convinzione comune che le masse monetarie siano controllate dalla banca centrale. Secondo la “teoria quantitativa della moneta” – o “teoria della riserva frazionaria” – la sequenza è la seguente: le banche centrali possono stampare denaro e con esso comprare titoli, privati o pubblici, dando così alle banche commerciali, o allo stato, nuova moneta [1]. Inoltre, agendo sulle riserve obbligatorie delle banche, possono variare la capacità degli istituti di credito di concedere prestiti, controllando così l’emissione della moneta bancaria, attraverso quello che viene chiamato “moltiplicatore monetario”. Meno riserve sono richieste, più le banche possono prestare. Il meccanismo bancario, secondo questa teoria, è spiegato in questi termini: supponiamo che il sistema bancario sia tenuto a trattenere, come nel caso dell’eurozona, l’1 per cento come riserva obbligatoria; quando qualcuno deposita 100 euro, la banca potrà concedere in prestito la parte eccedente la riserva obbligatoria, cioè 99 euro. In sostanza, secondo la teoria quantitativa della moneta, i depositi precedono i prestiti, e le banche non sono altro che un intermediario tra i risparmiatori che depositano denaro e coloro che chiedono i prestiti. Inoltre, come già detto, la teoria implica che le masse monetarie siano sotto il controllo delle banche centrali. Di conseguenza, se una banca centrale “stampa” troppa moneta, aumentando le riserve in eccesso delle banche commerciali (che vengono poi moltiplicate dalle banche commerciali secondo parametri sotto il controllo della banca centrale), questa offerta può superare quanto necessario a rappresentare i beni reali. In tal caso i prezzi saliranno, cioè avremo inflazione. Questa è esattamente la logica che porta gli economisti della scuola liberista-monetarista a imputare la crisi finanziaria del 2008 alla politica “troppo espansiva” delle banche centrali. Come vedremo, però, questa logica – e la teoria su cui si basa – non ha alcun fondamento nella realtà.

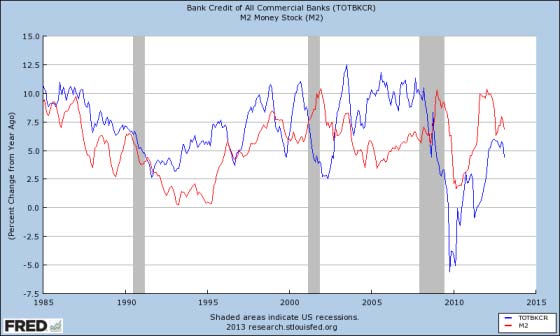

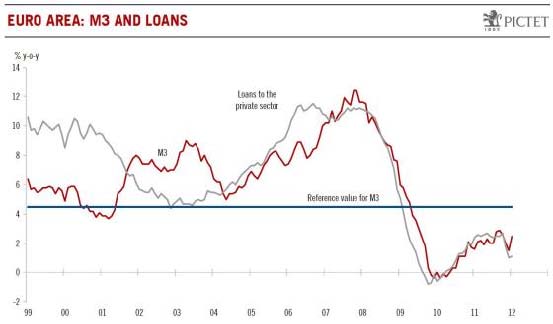

Nel mondo reale, la creazione di moneta bancaria segue un processo diametralmente inverso a quello sopraelencato: sono infatti i prestiti a creare la moneta e non vice versa. E le banche commerciali da dove ottengono la moneta per i prestiti? Per quanto possa suonare strano alle orecchie di molti, la risposta è che, a livello aggregato, la creano “dal nulla”(proprio come le banche centrali); si limitano cioè a battere dei tasti al computer, e così facendo fanno “apparire” dei soldi (che prima non esistevano) sul conto corrente di un individuo o di un’impresa, incrementando lo stock di broad money. Pertanto, a differenza di quanto comunemente si crede, sono i prestiti a creare i depositi e non viceversa. Le banche non sono perciò un intermediario tra i risparmiatori che depositano denaro e coloro che chiedono i prestiti, e dunque non sono vincolate nel concedere prestiti dall’ammontare del denaro precedentemente depositato o dalle riserve depositate presso la banca centrale. Le banche prima effettuano il prestito e solo successivamente, se lo ritengono necessario, si rivolgono alla banca centrale, che è costretta ad accomodare la richiesta di riserve da parte del sistema bancario. Una conferma la troviamo nel confronto tra la crescita delle masse monetarie (offerta) e la crescita dei prestiti (domanda); come si può vedere, sia negli USA (Figura 3) che in Europa (Figura 4) il “ciclo” del credito anticipa quello della massa monetaria (con l’eccezione dell’anomalia europea tra il 2001 e il 2003).

Figura 3: Credito privato e massa monetaria negli USA, 1985-2013

Fonte: Federal Reserve Economic Data (FRED)

Figura 4: Credito privato e massa monetaria nell’eurozona, 1999-2012

Fonte: Pictet

Come scrive Keynes Blog:

Possiamo ora quindi avanzare l’ipotesi opposta a quella della teoria quantitativa della moneta: la massa monetaria non dipende dall’offerta di moneta “esogena”, sotto il controllo della banca centrale, ma dalladomanda di moneta da parte dell’economia e dalla “propensione al prestito” (o meglio propensione al rischio) delle banche. [2]

Per quanto molti possano storcere il naso all’idea che le banche abbiano il potere di “creare denaro dal nulla”, sentendoci odore di complottismo internettiano, l’inversione di causalità tra prestiti, depositi e riserve è data per scontato da un gran numero di economisti e banchieri centrali (vedi qui). Come ha dichiarato di recente Vítor Constâncio, vicepresidente della BCE, per esempio:

Non esiste una teoria accettabile che colleghi in modo necessario la base monetaria creata dalle banche centrali con l’inflazione. Tuttavia, si sostiene da parte di alcuni che le istituzioni finanziarie sarebbero libere di trasformare istantaneamente i prestiti loro accordati dalla banca centrale in credito al settore non-finanziario. Questo si inserisce la vecchia visione teorica sul moltiplicatore del credito, in base alla quale la sequenza di creazione di moneta va dalla liquidità primaria creata dalle banche centrali all’offerta di moneta totale creata dalle banche attraverso le loro decisioni di credito. In realtà la sequenza funziona più che altro nella direzione opposta, con le banche che prima prendono le loro decisioni di credito e poi cercano i finanziamenti necessari e le riserve di moneta della banca centrale […]. Nei settori bancari moderni, le decisioni di credito precedono la disponibilità di riserve nella centrale banca. [3]

Ovviamente questo ha implicazioni enormi per la politica monetaria, poiché implica che le banche centrali non sono in grado di controllare direttamente la quantità di moneta che viene immessa nell’economia, che dipende invece dal rapporto domanda-offerta tra le banche e chi richiede i prestiti, ma possono solo influenzarloindirettamente (in teoria) attraverso la modifica del tasso di interesse al quale rifinanziano le banche con la moneta legale, che a sua volta dovrebbe influire su quello effettivamente applicato dalle banche ai clienti (aumentando o riducendo la domanda). Nell’ultima crisi, però, anche questa cinghia di trasmissione è saltata. Abbiamo già visto in alcuni precedenti post – ed è ormai un fatto pressoché universalmente riconosciuto – come questa sia palesemente saltata in seguito alla crisi, sia negli USA che in Europa, dove a causa della cosiddetta “trappola della liquidità” (una situazione in cui le prospettive di guadagno sono così misere che le banche sono riluttanti a investire nell’economia) la massa monetaria è rimasta quasi invariata rispetto ai livelli del 2008, nonostante una riduzione dei tassi di interesse rispettivamente allo 0 e allo 0.25 per cento e un aumento della base monetaria, in entrambe le aree valutarie (ma soprattutto negli USA), senza precedenti nella storia. Anzi, l’inflazione è addirittura decrescente negli USA, e in caduta libera nell’eurozona, che è ormai a pochi passi dalla deflazione. Attenzione: non stiamo dicendo che l’aumento massiccio della base monetaria, in seguito alle crisi, non abbia effetti positivi alcuni sull’economia – l’aggressiva politica di quantitative easing della Fed si è infatti rivelata più efficiente di quella ben più timida della BCE da molti punti di vista: quello della crescita, dell’occupazione e del tasso di inflazione (anche se, come ha fatto notare Krugman di recente, il 95 per cento dei benefici della ripresa economica statunitense è andato al famoso 1 per cento della società) –; stiamo solo dicendo che l’impatto è stato proporzionalmente molto più basso di quello previsto dai modellimainstream. Questo parrebbe confermare la teoria secondo cui “la massa monetaria nondipende dall’offerta di moneta ‘esogena’, sotto il controllo della banca centrale, ma dalla domanda di moneta da parte dell’economia e dalla ‘propensione al prestito’ (o meglio propensione al rischio) delle banche”.

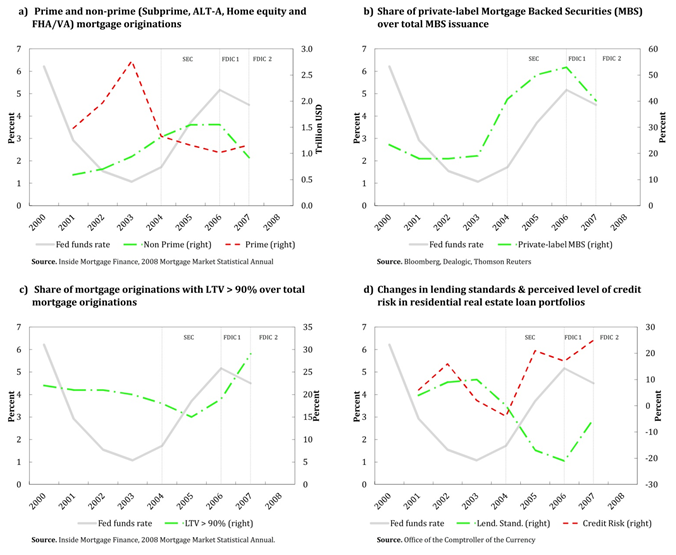

La verità, però, è che la cinghia di trasmissione tra tasso di interesse e massa monetaria era già saltata anche prima dello scoppio della crisi nel 2008. Come si può vedere nella Figura 5a (tratta da un interessantissimo studio degli economisti Ambrogio Cesa-Bianchi e Alessandro Rebucci), il segmento subprime del mercato dei mutui immobiliari USA (quello che ha contribuito in misura maggiore alla crisi, com’è noto), rappresentato dalla linea tratteggiata rossa, ha continuato a crescere anche in seguito all’innalzamento del tasso di interesse, rappresentato dalla linea grigia, da parte della Fed nel 2003 (ben cinque anni prima dello scoppio della crisi). Lo stesso vale per il mercato dei mortgage-backed securities (i cosiddetti “mutui cartolarizzati”), come si può vedere nella Figura 5b. Anzi, la Figura 5d mostra che l’innalzamento del tasso di interesse ha addirittura coinciso con un rilassamento delle norme sui prestiti(linea tratteggiata verde), nonostante un aumento del rischio di credito (linea tratteggiata rossa).

Figura 5: Rapporto tra andamento dei mutui e tasso di interesse della Fed, 2000-2008

Fonte: Ambrogio Cesa-Bianchi e Alessandro Rebucci, “Is the Federal Reserve breeding the next financial crisis?”.

Lo stesso si può dire dell’Europa, dove la massa monetaria è quasi sempre cresciuta a ritmi notevolmente superiori all’obiettivo di crescita annuo del 4.5 per cento stabilito dalla BCE (vedi la Figura 4). Questo smentisce categoricamente la tesi dei liberisti-monetaristi, secondo cui la crisi del 2008 sarebbe da imputarsi alla politica di “soldi facili” della Fed (o della BCE). Ma come si spiega un tale scollamento tra tasso di interesse e offerta di credito, che anzi nel periodo antecedente alla crisi risultano essere addiritturadirettamente proporzionali (quando invece la relazione, in base alle teorie monetariemainstream, dovrebbe essere inversa)? La risposta risiede nella profonda mutazione che ha subìto il credito bancario, e di conseguenza il rapporto tra politica monetaria e credito, negli ultimi decenni.

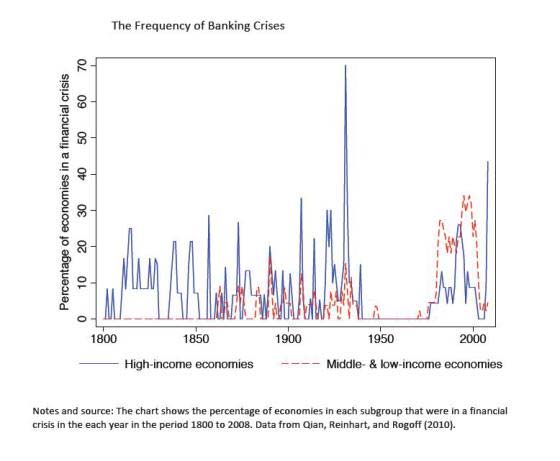

Gli economisti Moritz Schularick e Alan Taylor, in un approfondito studio sul tema, parlano di“due ere del capitalismo finanziario”, nettamente distinte tra loro. Come si può vedere nella Figura 6 (che rappresenta la media di un campione di economie avanzate, tra cui molte economie europee), nella prima era – che gli autori chiamano “l’era della moneta”, che va dal 1870 al 1939 –, il rapporto tra massa monetaria e credito, e tra questi due aggregati e il resto dell’economia (misurato in termini di PIL), era sostanzialmente stabile (con l’eccezione del crollo degli aggregati monetari e creditizi in relazione al PIL in seguito durante la Grande Depressione). Fino al 1930, il rapporto tra broad money e PIL, e tra attivi finanziari delle banche e PIL, era rimasto rispettivamente del 50-60 per cento e dell’80-90 per cento per decenni. Nella seconda era – “l’era del credito”, che ha inizio nel dopoguerra ma prende propriamente il via negli anni settanta – il rapporto broad money-PIL rimane sostanzialmente invariato, crescendo relativamente poco rispetto alla media pre-Grande Depressione (nel 2007 ammontava al 70 per cento), il rapporto tra attivi delle banche e PIL esplode, fino a raggiungere rispettivamente il 200 per cento nel 2007.

Figura 6: Prestiti bancari (linea blu), attivi finanziari (linea rossa) e massa monetaria (linea verde) in relazione al PIL nelle economie avanzate, 1870-2010

Fonte: Alan Taylor e Moritz Schularick, “Credit booms gone wrong”.

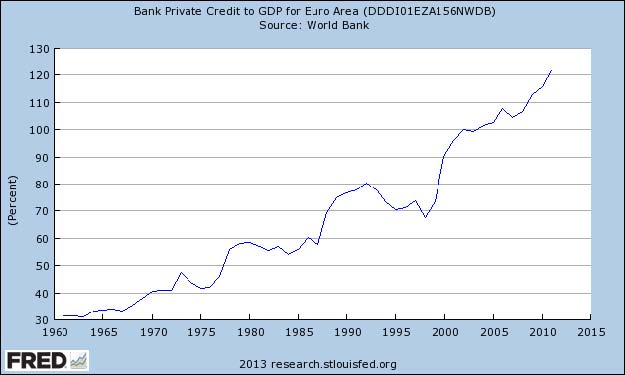

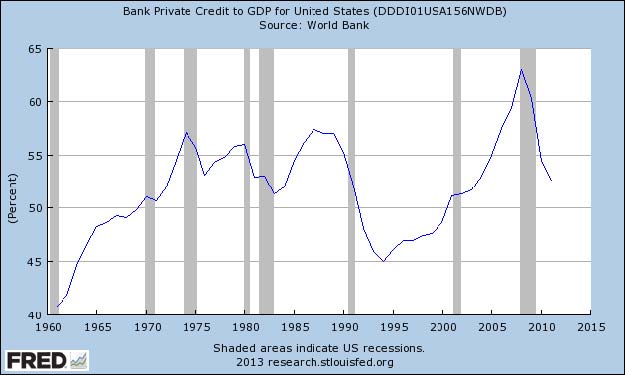

Questa tendenza è stata ancora più marcata in Europa che negli USA. Da noi il rapporto credito-PIL è il doppio rispetto agli Stati Uniti (vedi le Figure 7 e 8), mentre il rapporto attivi-finanziari PIL è addirittura pari al 350 per cento – quattro volte superiore a quello americano (vedi la Figura 9).

Figura 7: Credito privato in relazione al PIL negli attuali paesi dell’eurozona, 1960-2013

Fonte: Federal Reserve Economic Data (FRED).

Figura 8: Credito privato in relazione al PIL negli USA, 1960-2013

Fonte: Federal Reserve Economic Data (FRED).

Figura 9: Attivi finanziari in relazione al PIL nella UE, negli USA e in Giappone, 2010

Fonte: Finance Watch.

Le ragioni di questa esplosione del credito e degli attivi finanziari sono molteplici, ma in generale vanno ricercate nel processo di deregolamentazione e liberalizzazione finanziaria avviato negli anni settanta: a partire da quel periodo, non solo vengono sistematicamente eliminate tutte le norme istituite nel dopoguerra per limitare la capacità delle singole banche di erogare crediti e contrarre debiti, ma viene anche creata tutta una gamma di complessi prodotti finanziari per permettere alle banche di espandere il credito in misura virtualmente infinita senza correre pressoché alcun rischio. L’esempio più lampante è quello dei “mutui cartolarizzati”. Tramite la cartolarizzazione, le banche commerciali possono vendere a terzi (banche d’investimento e altri istituti) i mutui che hanno esteso ai loro clienti. Questo vuol dire che non hanno interesse ad assicurarsi che i clienti siano in grado di ripagare il mutuo, ma solo a confezionare più mutui possibili, anche se subprime, ovvero ad altissimo rischio (perché in caso di insolvenza da parte del cliente saranno altri a pagarne le conseguenze). Come aveva già intuito negli anni ottanta Hyman Minsky, uno dei più lungimiranti economisti del ventesimo secolo, “la cartolarizzazione implica che non vi è più nessun limite alla capacità delle banche di creare credito” – e dunque di alimentare enormi bolle speculative, destinate inevitabilmente a scoppiare.

Ad ogni modo, non ci interessa qui analizzare gli innumerevoli effetti della liberalizzazione finanziaria sull’economia, ma piuttosto concentrarci sugli effetti che essa ha avuto sulla politica monetaria. Come abbiamo visto, a partire dagli anni settanta si verifica unoscollamento tra credito e massa monetaria, e dunque tra credito e politica monetaria: in poche parole il credito – già “endogeno” di suo, come abbiamo visto –, libero dai vincoli regolatori imposti nel dopoguerra e moltiplicato potenzialmente ad infinitumdall’introduzione di complessi strumenti finanziari come la cartolarizzazione, comincia ad acquistare un’autonomia sempre maggiore dalla politica monetaria delle banche centrali. Come scrivono gli economisti Matteo Barigozzi e Antonio Conti in un esteso studio sul rapporto tra aggregati monetari e inflazione realizzato per l’European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), i dati indicano che “il determinante diretto della crescita della massa monetaria risulta essere il ruolo dei mercati finanziari internazionali, e non la politica monetaria”. Al punto che oggi alcuni economisti sostengono che le banche centrali hanno di fatto perso il controllo anche indiretto della politica monetaria. Come scrive Ann Pettifor, direttrice dell’istituto britannico Policy Research in Macroeconomics (PRIME):

La formazione di un’enorme bolla creditizia da parte della finanza privata prima del crisi del 2007-09, e la successiva contrazione del credito privato, dimostra chiaramente che le riserve delle banche centrali non hanno giocato quasi nessun ruolo nel limitare la creazione di credito nel periodo pre-crisi o nell’espanderlo nel periodo post-crisi […]. La triste verità è che le banche centrali hanno perso il controllo dei mercati finanziari internazionali. [4]

Secondo un numero crescente di esperti, è questa la vera causa della crisi finanziaria del 2008 – e non la politica di “soldi facili” delle banche centrali. Come ha dichiarato di recente senza troppi giri di parole Adair Turner, membro del Financial Policy Committee, l’organismo di vigilanza finanziaria britannico: “La crisi finanziaria è accaduta perché non abbiamo limitato il sistema di creazione del credito e della moneta della finanza privata”.

Questa non è solo una conseguenza della crescita del potere della finanza privata. A partire dagli anni settanta, infatti, parallelamente alla sistematica liberalizzazione del sistema finanziario, abbiamo anche assistito a un ribaltamento del ruolo spettante alle banche centrali in economia: mentre veniva enormemente accresciuto il potere delle banche commerciali di “creare moneta dal nulla”, i monetaristi si batterono anche per recidere il legame tra banche centrali e governi. L’esempio più evidente è stata la decisione di rendere le banche centrali “indipendenti” dai vari ministeri del Tesoro, se non addirittura di privatizzarle, come nel caso dell’Italia (il famoso “divorzio” del 1981), limitando così – o eliminando del tutto, sempre nel caso dell’Italia – l’intervento delle banche centrali sui mercati sovrani, ma soprattutto il coordinamento tra autorità monetarie e autorità fiscali al fine di realizzare politiche macroeconomiche “attive”, accrescendo di conseguenza la dipendenza degli stati dai mercati finanziari. Allo stesso tempo, la priorità delle banche centrali si è spostata dalla piena occupazione al controllo dell’inflazione: si è così giustificata una politica di limitazione della spesa pubblica e di compressione dei salari, mentre veniva permesso ai prezzi degli asset e agli attivi delle banche di lievitare oltre ogni limite. Il dogma monetarista ha ovviamente trovato la sua espressione più “estrema” nell’architettura dell’eurozona, e nel divieto (successivamente rivisto, in parte, nel 2012) della BCE di comprare i titoli di stato dei paesi membri. In un certo senso, quello a cui abbiamo assistito è stato un ribaltamento del ruolo stesso del credito e della creazione di moneta: da bene pubblico più o meno saldamente sotto il controllo delle banche centrali, in seguito alla seconda guerra mondiale, è stato trasformato sempre più in uno strumento a beneficio del capitale privato e delle élite economiche. In un certo senso, il potere di creare denaro è stato progressivamente “privatizzato”, spezzando l’equilibrio tra stato e finanza.

Come abbiamo visto, in seguito alla crisi finanziaria, le banche centrali dei più importanti paesi avanzati (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone), ad eccezione della BCE, hanno in parte sfidato il dogma monetarista, intervenendo attivamente sui mercati sovrani, per mezzo di massicce operazioni di quantitative easing (abbassando così i tassi d’interesse sui titoli di stato), o addirittura coordinando esplicitamente le loro politiche con le autorità fiscali e politiche, come nel caso del Giappone. Pur coi loro limiti e loro contraddizioni, proprio a causa dei motivi sopraelencati (primo fra tutti, la crescente autonomia della finanza privata dalle politiche monetarie), questi sviluppi fanno ben sperare, poiché indicano un cambio di paradigma in fatto di politica monetaria. Soprattutto nel caso del Giappone, dove l’acquisto di titoli pubblici della banca centrale è mirato esplicitamente a ridurre i tassi d’interesse sul debito pubblico, a incrementare il tasso d’inflazione e a finanziare politiche fiscali “attive” – non a caso il governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda, parla di “quantitative and qualitative easing” (“alleggerimento quantitativo e qualitativo”) per distinguerlo dal quantitative easing “classico” della Fed o della Banca d’Inghilterra. Come abbiamo più volte sostenuto sulle pagine di questo blog – e torneremo a parlarne in maggiore dettaglio molto presto –, pensiamo che anche la BCE debba seguire la strada della banca centrale giapponese (più che quella della Fed), monetizzando una parte del debito pubblico di tutti o alcuni degli stati dell’eurozona. Questo deve inserirsi all’interno di un ripensamento di più ampio respiro sulla natura del credito come “bene pubblico”. Da un lato, questo vuol dire recuperare un minimo di controllo democratico sulla politica monetaria, riappropriandosi del potere delle banche centrali di “creare moneta dal nulla” per ridurre i debiti degli stati e finanziare progetti di interesse pubblico (a partire dalla riconversione ecologia delle nostre economie); dall’altro, però, vuol dire anche reintrodurrelimiti e regole chiare al potere delle banche private di creare moneta e di fissare i tassi di interesse offerti agli individui e alle imprese, nella consapevolezza che la finanza può e deve giocare un ruolo importante all’interno di un’economia moderna, ma solo a patto che torni a operare nell’interesse della collettività. Le politiche monetarie e quelle bancarie, in altre parole, sono due facce della stessa medaglia: non si può pensare di cambiarne una senza cambiare anche l’altra. Il terreno su cui si gioca lo scontro tra politica e finanza è anche, e soprattutto, questo. Come scrive Ann Pettifor:

La grande domanda a cui siamo chiamati a rispondere oggi è questa: come fa una società democratica a domare la finanza privata, a regolarla e a subordinarla agli interessi della società, e allo stesso tempo a racquistare il controllo di quel bene pubblico che è il credito? E come fa a usare entrambi per finanziare i bisogni reali della società? [5]

di Thomas Fazi

[1] Questa sezione è tratta in buona parte dall’ottimo paper di Keynes Blog, “Inflazione e Moneta endogena”.

[2] Keynes Blog, “Inflazione e Moneta endogena”.

[3] Citato in Keynes Blog, “Inflazione e Moneta endogena”.

[4] Ann Pettifor, “The power to create money ‘out of thin air’”.

ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.

ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.