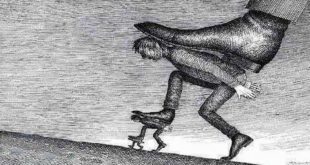

Nelle ore successive all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei due decreti attuativi del Jobs Act inerenti la nuova disciplina dei contratti di lavoro ed il regime di tutela dei lavoratori nei casi di licenziamento, sia individuale che collettivo, l’attenzione dei media si è concentrata molto sul presunto braccio di ferro tra Renzi e il Nuovo centro destra e molto meno sui contenuti reali dei provvedimenti adottati. In più si è molto insistito sul mantenimento del “reintegro” nel caso di licenziamenti illegittimi, senza spiegare che, nella sostanza, si è adottato un dispositivo normativo che ne annulla quasi del tutto l’effettività. Al di là delle chiacchiere del giovane premier e dei suoi corifei è stato sferrato il più duro e violento attacco alle conquiste del mondo del lavoro che si ricordi da quarant’anni a questa parte. Roba che neanche il peggiore dei governi conservatori, guidato da un’incrollabile fede nell’ideologia neoliberista, avrebbe potuto minimamente immaginare. Vediamo perché.

Nel nuovo regime il diritto al reintegro è rimasto soltanto nei casi di “licenziamenti discriminatori, nulli o intimati in forma orale”. Laddove, cioè, non sarebbe stato possibile modificare alcunché. Per quanto questo governo si sia accanito contro i lavoratori, mai avrebbe potuto adottare una norma che abolisse il diritto di un lavoratore ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito dell’accertamento del carattere discriminatorio o illecito del suo licenziamento. Non è un regalo di Renzi, insomma, che in Italia non si possa licenziare un lavoratore per il suo orientamento politico, religioso o sessuale ovvero per il suo colore della pelle o per la sua lingua, addirittura perché ha deciso di sposarsi e mettere al mondo dei figli. È la Costituzione che, solennemente, lo sancisce.

In tutti gli altri casi (licenziamenti senza giustificato motivo o giusta causa, oggettivi e soggettivi, individuali o collettivi), invece, l’obbligo del reintegro è stato sostituito dal pagamento di un’indennità. La norma è chiara:

Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità

Solo nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (sono esclusi i casi di licenziamento per motivi economici, ai quali è più frequente che si ricorra per liberarsi di un dipendente) o per giusta causa è prevista la possibilità che il lavoratore ottenga il reintegro nel posto di lavoro, ma solo se riuscirà a dimostrare “direttamente” in giudizio “l’insussistenza del fatto materiale” che gli viene contestato. In sostanza è stato invertito l’onere della prova, facendolo gravare sulla parte più debole, ossia il lavoratore. C’è da giurare, quindi, che nel prossimo futuro si moltiplicheranno i licenziamenti per ragioni “oggettive” (della serie “crisi di mercato”, “riorganizzazione della produzione”, ecc.), nel cui caso nessun giudice potrà mai ordinare il reintegro di un lavoratore illegittimamente licenziato.

L’altra novità contenuta nel provvedimento è quella che riguarda i licenziamenti collettivi (quelli per ragioni produttive e organizzative), ai quali sarà esteso lo stesso regime di quelli individuali. Ciò al fine di “alleggerire” il procedimento previsto dall’attuale normativa (legge n. 223 del 1991), dando più libertà all’impresa nella gestione dei processi di ristrutturazione aziendale e di riduzione del personale. Tradotto: d’ora in poi i licenziamenti “discrezionali” potranno essere anche di gruppo.

Tale “riforma”, è bene ricordarlo, è parte di una riorganizzazione complessiva del mercato del lavoro, in cui fanno capolino i cosiddetti “contratti a tutele crescenti”. Di fatto si è dato un colpo mortale ai contratti a tempo indeterminato, legando all’anzianità di servizio e così, di fatto, all’età, il grado di godimento di alcuni diritti fondamentali da parte dei lavoratori. Contravvenendo in questo modo al principio costituzionale di uguaglianza (“Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alle legge”). Nel nostro ordinamento, infatti, solo la maggiore età costituisce uno spartiacque nella storia personale di un individuo, definendo una linea di confine tra un prima ed un dopo nella scala di godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione. Beninteso, un minore non ha diritto di voto, non ha piena facoltà di porre in essere atti negoziali ma non per questo è passibile di soprusi e di discriminazioni. Anzi, c’è una tutela rafforzata che lo riguarda in quanto “soggetto debole”. Con le nuove norme adottate dal governo, invece, si è addirittura codificato un rovesciamento di tale principio: più sei giovane (in Italia si può lavorare già a 13 anni) meno tutele e diritti avrai.

Ma c’è di più. Nel decreto si parla di contratti “a tempo indeterminato a tutele crescenti”. In realtà di “indeterminato” non rimane più nulla, stante la possibilità del datore di lavoro di licenziare in qualsiasi momento un proprio dipendente, senza che quest’ultimo possa accampare alcun diritto. Di subdolo c’è che anche quando l'”anzianità di servizio” andrebbe a garantire un godimento “pieno” dei propri diritti, questi non sarebbero più esigibili in quanto manomessi, disattivati, dalla riformulazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Morale: da domani in Italia sarà facilissimo licenziare, aumenterà il potere di ricatto dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, i giovani avranno meno tutele dei colleghi più anziani e aumenterà il precariato. Ma il governo dice che sta lavorando per le nuove generazioni e per un paese più equo. Siamo nel 2014, ma sembra il 1984 (quello di George Orwell, ovviamente).

In tutta questa storia, nondimeno, c’è un dato positivo: adesso è più chiaro perché Renzi “è stato chiamato” a Palazzo Chigi e per quali interessi lavora. La povera “Marta” se ne facesse una ragione.

di Luigi Pandolfi

ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.

ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.